マルチアンプ派なのにフルレンジとDF③

- 2017/10/22

- 22:00

マルチアンプ派なのにフルレンジとDFの続きです。 (最終回)

大げさですが驚愕の事実!

まとめです。

結局DFは、スピーカーとの相性と聴く人との相性の問題です。

スペックに記載されないこともあるDFですが、高すぎても小さすぎても良くありません。高いからと抵抗を入れれば極端に下がります。

前回ウーハー直接の場合のアンプオン時の制動に付いて書きましたが、下記写真のネットワーク入りのスピーカー例は、あまり制動が掛かるとは感じません。おそらくネットワークが影響しているのでしょう。

それでは最後に計算です。

DFの違いによるアンプの内部抵抗(8Ω負荷)

DF アンプの内部抵抗

1000 0.008Ω(8mΩ) (最新高級アンプ)

300 0.026Ω(26mΩ) (少し前の高級アンプ)

100 0.08Ω(80mΩ) (普通のトランジスタアンプ)

30 0.26Ω (無帰還アンプなど)

10 0.8Ω (出来の良い真空管アンプ)

1 1Ω (アマチュアの真空管アンプ)

DF=スピーカーのインピーダンス÷アンプの内部抵抗です。

ケーブルの影響

単純にスピーカーコード(ケーブル)の実測抵抗値0.2Ωを加算します。

DF1000のアンプは8÷(0.008+0.2)≒38

DF100のアンプは8÷(0.08+0.2)≒29

DF30のアンプは8÷(0.26+0.26)≒17

DF10のアンプは8÷(0.8+0.2)≒8

DF1のアンプは8÷(8+0.2)≒1

PAでパワーアンプがスピーカーの近くにあることが、ご理解いただけますね。

ですからいくらDFの高いアンプでも電線が長くなれば制動できなくなります。

追記

高いDFになる程に、微妙な抵抗値で影響を受けることがわかります。

別の観点から説明します。

DF300のアンプの出力保護回路リレーが0.020Ω(20mΩ)あったとします。

この保護回路リレーの代わりにMOSFETの1mΩ以下の電子スイッチにしたとします。これで一気にDF1000が実現できる訳です。

あまり大きなDFになると電流流入用のアンプの関係で測定も難しくなります。

この辺になると電線でショートした時に何Ωになるかわからないと理解はしにくいです。

デジタルテスターで赤黒ショートしたとき何Ωと出るかやってみてください。

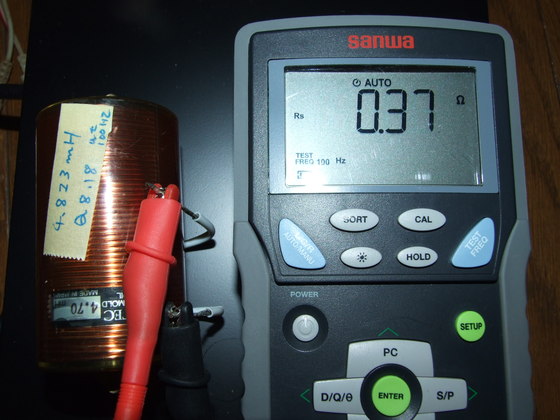

下の写真は前回8mのスピーカー専用コードの電線を測った値です。

往復なので≒0.2Ωとします。

ミリΩ計が無いとこの説明は出来ませんでした。

ですからこんなコイルの入ったネットワークならどうなるか計算してください。

恐ろしいですよ。こうなるとマルチアンプは有効な方法です。

ちなみに上記DF1000に0.37を足すとDFは、僅か13になってしまいます。

DFとSPの相性で好みの音を見つけましょう!

電線で音が変わる!

おしまいです。